|

|

Геометрическая сила кисти Козимира Малевича

На петербургских выставках Малевич еще раз показал себя с неожиданной стороны - в том числе и в учениках

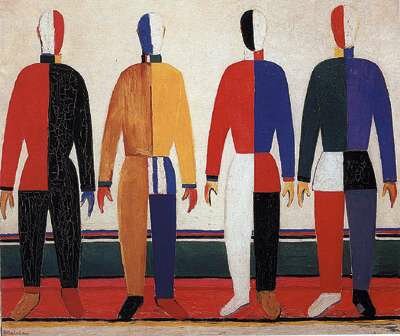

После беспредметных работ в конце 1920-х Малевич стал писать картины с крестьянами без лиц. Но они считались то ли неумелой конъюнктурой, то ли, напротив, сатирой, но, во всяком случае, чем-то для Малевича внехудожественным и случайным. (Репродукция В. Васильева) В Русском музее в Петербурге открылась выставка Малевича. Как, опять Малевича? Кажется, о Великом и Ужасном Главном Русском Художнике и сказать-то можно не много нового, а уж показать решительно нечего: наследие его все наперечет (тем более что выставка скромная, из собственных фондов), банализовано оно уже до крайности, героизм в нем совершенно вытоптан полчищами недаровитых последователей. Кстати, в Мраморном дворце открылась еще и выставка учеников Малевича...

Тем больше оказался сюрприз. Малевич еще раз показал себя с неожиданной стороны - в том числе и в учениках. Неожиданность эта возникла отчасти благодаря тому, что в 1927 году Малевич увез большинство своих супрематических работ на выставку за границу, откуда они уже не вернулись. Так что в российских собраниях Малевича прославившая его беспредметность вовсе не доминирует. Зато в Русском музее осталось много поздних, "изобразительных" вещей художника, переданных туда еще в 1930-е годы. Работы эти не продали на Запад, не отправили в провинцию, но и не слишком выставляли - было не очень понятно, что это такое. Теперь стало еще непонятнее.

Выяснилось, что у нас гораздо больше поздних работ Малевича, чем мы думали. Специалисты по Малевичу установили, что практически все его так называемые ранние работы - на самом деле поздние. И это переворачивает с ног на голову не только наше представление о Малевиче, но и представление об искусстве вообще.

Путь

Самое поразительное на выставке Малевича - это эволюция, нарушающая все привычные законы. Как в детективном романе, когда, дочитав до развязки, мы хватаемся за голову: почему же, почему мы безмятежно думали, что календарный листок "1 января" был оторван раньше, чем листок "2 января"? Почему преступник не мог поступить наоборот?

Первая сенсационная выставка Малевича 1988 года, проехавшая по всему миру, читала его в последовательности, которая тогда представлялась единственно верной: сначала он импрессионист, потом - кубист, потом "приходит к абстракции". Героическое восхождение, после которого художник должен уже вечно пребывать в горних высях абстракции, не опускаясь до каких-то "изображений", от которых веет тленом XIX века (именно так, гордо и брезгливо, вели себя Мондриан и Кандинский). Эту железную логику эволюции внушил нам сам Малевич. Он сумел повлиять даже на тех, кто его теорий не читал - через музеи и школьные учебники. Но еще это была и логика холодной войны. Именно модернизм эпохи холодной войны, модернизм 1960-х годов сформировал представление о том, что абстракция есть абсолютный финал и венец творения, символ свободы искусства и личности, эмблема Запада. А в 1988 году эта логика не только не исчезла, но утвердилась с новой силой. В мире "после стены" восторжествовала уверенность в том, что всякое отступление от западной, капиталистической (и, следовательно, модернистской) нормы было бессмысленной ошибкой.

Жутковатая, отсылающая к големам и франкенштейнам "Работница" Малевича ожила и обрела речь: риторическим жестом она помогает первым словам пройти через гортань. Ее социальный смысл вполне сопоставим с "рабфаковками" и "делегатками", которых в те же годы в огромном количестве писали соцреалисты. (Репродукция В. Васильева)

Впрочем, и в 1988 году было известно, что после беспредметных работ в конце 1920-х Малевич стал писать картины с крестьянами без лиц. Но они считались то ли неумелой конъюнктурой, то ли, напротив, сатирой, но, во всяком случае, чем-то для Малевича внехудожественным и случайным. А после них, в 30-е, шел вообще какой-то странный "реалистический" Малевич, о котором предпочитали не говорить.

Оказывается, что именно в эти 30-е годы и были написаны все известные нам импрессионистические полотна Малевича. Одновременно, например, с Дейнекой. Означает ли это, что Малевич одумался и понял, что беспредметность ведет в тупик? Нынешняя выставка Малевича (фактически выставка его постабстракции) дает понять, что это не так. Более того, она показывает, что в конце жизни Малевич сумел сделать нечто еще более радикальное, более, как он говорил, "супремное", чем "Черный квадрат".

Теперь ясно, что переломным в эволюции Малевича оказывается не столько "Черный квадрат", сколько принятое после него решение отказаться от искусства. В 1919 году он заявляет, что "теперь не надо больше и писать, а только проповедовать", и отныне делает какие-либо работы только как иллюстрации к своей теории. Именно в качестве таких иллюстраций Малевич и начал писать свой "импрессионизм" - для персональной выставки 1928 года, на которой не хватало ранних вещей. Он вдохновлялся мотивами своих ранних картин, произвольно датируя новые вещи 1909-м, 1910-м, 1912-м годами (иногда так: "мотив 1909 года"). Речь шла не о фальсификации датировок ради установления приоритета, а о художественной и даже философской задаче "переделать прошлое согласно теперешнему пониманию". Как выясняется, о том, что эти вещи вовсе не ранние, в 1930-е годы прекрасно знали и семья художника, и работники Русского музея. Но позднее творчество Малевича было окружено молчанием, и в 1970-е годы исследователи приступали к нему как к чему-то древнеегипетскому, о чем не сохранилось личных свидетельств.

В 20-е и 30-е годы для Малевича нет различия между абстракцией и изобразительностью. В качестве иллюстраций к истории искусства любые станковые произведения для него - образы, меняющиеся, как диапозитивы в проекторе. Во второй половине 20-х в искусстве торжествует совершенно новая беспредметность. Изображение в ней имеется, но оно не "сделано", а "взято": захвачено врасплох, как в фотографии (которой начинает заниматься Родченко), или заимствовано, в том числе у самого себя (как у Малевича). Новацией становится не создание новой формы, но манипуляция формами готовыми. Уже в 1919 году Малевичу открылись горизонты искусства конца ХХ и начала XXI века.

Себя - тоже "Нового человека" - Малевич ставит в один ряд со своей героиней, воспроизводя в автопортрете тот же риторический жест. (Репродукция В. Васильева)

Иконы

Параллельно "новому старому импрессионизму" Малевич пишет своих знаменитых крестьян без лиц. Теперь понятно, что это картины не о сталинизме и коллективизации, но об образе как таковом - возможен ли он после его уничтожения в "Черном квадрате", и если да, то как? Малевич создавал новую форму, новую икону, для которой подбирал имя: "супрематизм в контуре крестьянки", "супронатурализм", "первообразование нового образа", как написано на обороте некоторых картин. Однажды он назвал эти вещи "полуобразами". В одном из писем 1927 года он тем не менее утверждал, что образ в принципе не может быть выявлен: по отношению к нему любое изображение есть не ток, а всего лишь штепсель, и значит (добавим мы), форма штепселя совершенно безразлична.

Возврат к фигуре человека для Малевича был не уходом от беспредметности, но радикализацией ее - художник находил точку высшего безразличия. Неслучайно в эти годы он писал о лучах рентгена, которые дают "возможность проникновения внутрь предмета, не разрушая его внешней оболочки": для того, чтобы показать ничто, изображению теперь не нужно никакое разрушение, и вполне возможно "вампирическое" искусство, неотличимое от живого. Поэтому в 1932 - 1935 годах, в последний период творчества Малевича, его до тех пор плоские и анонимные фигуры обретают не только лица (а порой и имена), но и пугающую телесность.

"Работница" (1933) в супрематическом платье ожила и обрела речь: риторическим жестом (он повторяется во множестве поздних портретов Малевича) она помогает первым словам пройти через гортань. "Работница" - искусственный плод социальной инженерии, в мучениях становящийся "живым человеком из плоти и крови", о котором писала тогдашняя критика. Под этой плотью все еще заметны следы конструирования, абстрактный каркас, и именно он в глазах Малевича и придает героине его портрета истинное величие. Жутковатая, отсылающая к Големам и Франкенштейнам "Работница" ни в коем случае не является сатирой - ее социальный смысл вполне сопоставим с "рабфаковками" и "делегатками", которых в те же годы в огромном количестве писал, например, соцреалист Ряжский. Себя - тоже "нового человека" - Малевич ставит в один ряд со своей героиней, воспроизводя в автопортрете 1933 года тот же риторический жест.

"Без Малевича не может быть социалистического реализма", - писали в 1930-е годы сотрудники Русского музея, желая защитить картины Малевича от выселения из музея или даже уничтожения. Защитить удалось, но аргумент в течение многих десятилетий казался абсурдным. Теперь уже не кажется.

"Соцреалистический" Малевич действительно существует. Точнее говоря, не столько "реалистический", сколько "социалистический": поздний Малевич явно ставил перед собой задачу создания искусства о коллективизированном человечестве. Об этом ясно говорят эскизы к картине "Соцгород" (1933) и еще несколько загадочных тройных и групповых портретов, где главной темой является стояние плечом к плечу.

У учеников Малевича беспредметные формы с самого начала могли выступать как некие тайные образы: в эскизе декорации театра в Оренбурге. Иван Кудряшев откровенно намекает на роспись православного храма. (Репродукция В. Васильева)

Что еще более интересно, существует и "малевичевский" соцреализм - искусство, придавшее идее обобществления человечества полноценное художественное измерение и сразу же продемонстрировавшее всю трагичность этого проекта. Пожалуй, уже наступило время, когда под советским искусством следует понимать именно это (Лисицкого, Филонова, Редько), а не плохие картины с изображением Сталина или колхозников.

Апостолы

Выставка учеников Малевича потребовала, вероятно, больших усилий, чем выставка самого мастера (она собрана из работ, находящихся в разных музеях). Ее каталог, в котором наконец-то есть точные биографические сведения о каждом из учеников, а также множество документов, ценен не меньше, чем "базовый" фолиант Малевича. Остроумный дизайн выставки позволил показать мелкие обрывки бумаги и крошечные учебные рисунки в естественном для них положении: не вертикально, в раме на стене, а горизонтально - не шедевр, не товар, но документ, текст, конспект.

Малевич без учеников немыслим. Искусство он понимал как психотехнику, систему внушения. Автор для него был машиной, проецирующей образы "на негатив" чужого подсознания. По Малевичу, искусство является своего рода религией, художники организованы, как секта с учителем во главе, и последний вкладывает в головы своих последователей знаки-образы новой веры. Поэтому в 1919 году он охотно принял предложение переехать в Витебск и преподавать там. В рамках созданной им коммуны Уновис ("Утвердители нового искусства") Малевич воспитал целую плеяду адептов беспредметности: Эль Лисицкого, Нину Коган, Илью Чашника, Давида Якерсона и других. Их беспредметные работы и составляют первый раздел экспозиции учеников. После закрытия Уновиса в 1922 году Малевич вместе с некоторыми учениками переехал в Петроград, где ему удалось найти место в образованном там Институте художественной культуры (Гинхуке) и где вокруг него возникла собственно школа, известные представители которой (Вера Ермолаева, Николай Суетин, Анна Лепорская, а также Владимир Стерлигов, сумевший пронести понятие "школа Малевича" до 1970-х годов) монографически представлены во втором разделе экспозиции. Наконец, в дополнение ко всему этому показано влияние Малевича на тех, кто занимался у него лишь эпизодически, - например, Юрия Васнецова.

В Уновисе и Гинхуке Малевич разрабатывал и применял на практике теорию "прибавочного элемента". "Прибавочный элемент" того или иного живописного направления - это его визуальная формула, действие которой Малевич сравнивал с целенаправленным воздействием патриархального авторитета: "глава семьи - отец (как и государство) стремится нажимать тот пучок нервной системы в мозгу членов семьи, функции которого проявляли [бы] такое действие, которое ему нужно".

"Прибавочные элементы" Малевич классифицировал как симптомы болезней (у традиционных живописцев он находил, например, "слизистые разноцветные отливы"). Для каждого "поражения" устанавливал специальную "диету" (изоляцию от других течений), а работу над личностью ученика описывал как алхимический процесс создания нового человека. Гинхук он называл "экспериментальной бактериологической лабораторией" (бактериями были ученики). Ученики Малевича являлись его произведениями, а потому их выставка - это его выставка. Радикальнее своего учителя оказался только один - Лисицкий, сам начавший в 20-е и 30-е годы манипулировать чужими подсознаниями. Поэтому его зрелых работ на выставке и нет. Лисицкий смог "отпасть от учителя" - совершить акт предательства, без которого нет творчества.

Зато "не предавшие учителя" много говорят о нем. Если Малевич демонстрирует нам инструменты воздействия на подсознание, то его ученики - плоды этого воздействия, результат вглядывания в "Черный квадрат". И неудивительно, что, вглядываясь в него, они обнаруживали "тайные образы" и совершали переход к новой иконе одновременно с учителем. Эскизы оформления театра в Оренбурге, выполненные уновисовцем Иваном Кудряшовым, буквально переводят на малевичевский язык роспись православного храма (что было очевидно тогдашнему зрителю и никем не замечается сейчас): в "апсиде" оказывается вытянутый треугольник с наложенным на него квадратом (Богоматерь с Младенцем), а над ними - большой красный ромб (Бог-Отец).

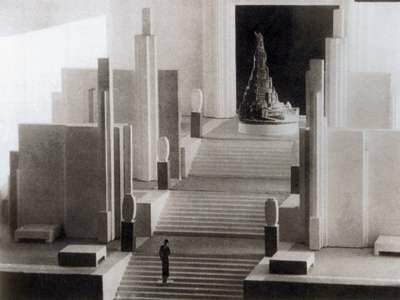

В поздних работах учеников Малевича его безликие крестьяне неожиданно превращаются во вполне соцреалистических рабочих и колхозников. Как выясняется, достаточно очень немногого: вазы в руке (Анна Лепорская, "Женщина с вазой") - и это уже почти "Светлый путь" Александрова; красивого жеста - поднятого над головой снопа (Константин Рождественский, "Женщина с серпом") - и перед нами уже Пырьев. Гипсовый дизайн Суетина для парадной лестницы советского павильона на Парижской выставке 1937 года (он сохранился на фотографии, для выставки увеличенной) ясно показывает то, что мы в общем-то уже давно знали: путь по супрематической лестнице мимо геометрических объемов приводит к Дворцу Советов. Но только теперь это звучит вовсе не как обвинение супрематизму. Напротив, можно вздохнуть с облегчением: оказывается, все советское искусство проходит под знаком Малевича, порождено им. Значит, оно есть зерна, а не плевелы.

Правоверный ученик Малевича Николай Суетин в 1936 году исполнил модель парадной лестницы павильона СССР на Всемирной парижской выставке. От "архитектонов" Малевича зритель совершает восхождение к Дворцу Советов. (Репродукция В. Васильева)

http://www.itogi.ru/paper2000.nsf/Article/Itogi_2000_12_07_185038.html

|

|